こんにちは、Kei750です。

退職してから晩ごはんを作ることが多くなりました。

仕事のために妻の帰宅が遅くなるため、子供と2人で先にすますことが多くなり、

必然的に作らなくてはならなくなってしまいました。

まぁ、時間はたくさんできましたので、頑張って作っています。

ただ、自分ひとりだと野菜炒めでも麻婆豆腐でも適当に作ればいいのですが、子供の好き嫌いを考えながら作らないといけないとなるとけっこう大変です。

なにせ、肉キライ、人参キライ、辛いものダメとなるとかなり限定されてきます。

よくカレーを作るのですが、基本的に甘口のルーを使わなくてはいけませんし、お肉ゴロゴロ、野菜ゴロゴロだと、より分けて残してくれます。

なにかいいレパートリーを教えてもらいたいものです。

というわけで本日の本題です。

新 NISA 開始1年後の利用動向に関する調査結果(速報版)」

というものが日本証券業協会から出されたようです。2025/2/12付けのレポートになっています。

2024年に新NISAで金融商品を購入した、7610人へのアンケート行った結果となっています。

元情報はこちら(日本証券業協会のHPに飛びます)

日本証券業協会

上部「報道関係者の方へ」->「報道発表資料」から2/12の記事を読むことが出来ます

1.新 NISA 利用者数・平均購入金額

つみたて投資枠の利用割合は 78.9% 、平均購入金額は 47.3 万円

成長投資枠の利用割合は 71.1% 、平均購入金額は 103.3 万円

2.新 NISA 利用者の年収分布

「年収 300万円未満」の者の割合が 39.7%と最も高い

3.購入・売却銘柄数

つみたて投資枠、成長投資枠共に購入銘柄数は1銘柄が最も多く32%前後

平均購入銘柄数は3銘柄程度、両枠とも売却していない人の割合が80%前後と最も多い

4.新 NISA における購入資金

「預金、給与所得、年金」が最も多く、74.9%

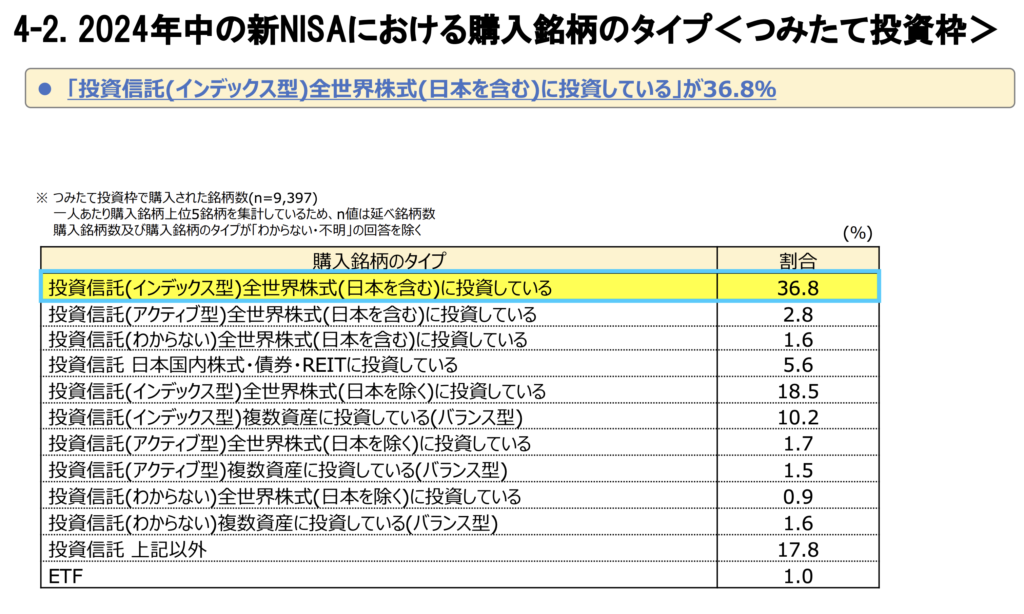

5.新 NISA における購入銘柄のタイプ

つみたて投資枠では、「投資信託(インデックス型)全世界株式(日本を含む)」が 36.8%で最も高い

成長投資枠では「日本国内株式」が 48.8%で最も高い

6.2024 年中の新 NISA における損益

つみたて投資枠では、マイナスだった人が全体で 2.3%

成長投資枠では、マイナスだった人が全体で 12.2%

7.新 NISA の取引にあたって参考としたもの

対面型の証券会社に口座開設している人は、「対面証券会社の担当者からの説明」が 27.3%と最も

高く、次いで「新聞やテレビ、ラジオからの情報」が 23.4%と続く

ネット証券会社に口座開設している者は、 「SNS や動画サイトを通じた情報」が 33.6%と最も高

く、次いで「証券会社からのインターネットを通じた情報」が 23.6%と続く

8.新 NISA 利用者が金融経済教育を受けた経験

新 NISA 利用者のうち、金融経済教育の経験ありの人は 23.0%であり、新 NISA利用者の金融経済

教育の経験割合は、類似調査における回答結果と比べて高い

要約と感想

上のレポートのまとめからざっと見ると以下の様に要約、自分での解釈が出来ました

つみたて投資枠を利用した人の割合が若干多いが、投資金額自体は成長投資枠を利用した人の方が多いことと、成長投資枠では日本国内株式(個別株)に投資した人が多いことから、より投資に慣れた人が成長投資枠に多くの資金を投入している。

また、年収が300万円未満の人が最も多いことから、幅広い年収帯で新NISAが利用されており、投資利用者の裾野が広がっているように思われる。

また、購入資金が「預金、給与所得、年金」から多く出ているので、新しい資金が株式市場に流れ込んでいる。(株を買い替えたりしたわけではないということ)

つみたて投資枠では、「投資信託(インデックス型)全世界株式(日本を含む)」が 36.8%で最も高いことから、証券会社での人気ランキングと同様にインデックス投資が浸透してきている。

2024年が好調な市場だったこともあり、多くの人が利益を出している。

対面型の証券口座を解説している人は、証券会社の担当者からの情報を参考としており、ネット証券で口座を開いている人は、SNSや動画からの情報を参考として、銘柄を選んでいる。

年齢の情報があれば、もっと明確に情報源の取得先がわかりそうです。

特に興味を引いたのが、売却していない人の割合が80%にものぼるということで、昨年の夏頃の下落の際、新NISAの購入者の多くが株を手放したと、メディアや識者が報道していましたが、本当のところは多くの人がガッチリホールドしていたということなんでしょう。

同じ志を持つものとして、とても心強いです。

1つ疑問なのは、つみたて投資枠における投資先に(インデックス型)全世界株式はあるのに、S&P500のような米国への分散投資が明確に分けられていない点です。

オルカンに近いぐらいの割合で買われていてもおかしくないと思うのですが、どこに振り分けられているのでしょうね?

まとめ

新 NISA 1年めの結果がかなり良い方向で出てきたことがとても嬉しいです。

なによりインデックス投資信託を購入した人の多くが、大きな下落時にもパニック売りをせずに持ち続けていたことに、なによりほっとしました。

2025年は年初から停滞もしくは下落気味となっていますが、ここでも頑張って持ち続けたいと思います。

「バイ・アンド・ホールド」を継続していきましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

ではまた。

コメント